C’est un livre sur Matteo l’italien et Thérèse la française,

C’est un livre sur Matteo l’italien et Thérèse la française,

C’est un livre sur l’immigration des années trente, c’est un livre sur l’immigration aujourd’hui,

C’est un livre sur la vie des ouvriers en France dans les années 50,

C’est un livre sur l’exploitation et l’orgueil

C’est un livre sur “pourquoi certains sauvent des Juifs et pourquoi d’autres les dénoncent”,

C’est un livre sur l’exil, la mémoire, la transmission, le courage, la lâcheté,

C’est un livre sur “c’est quoi vivre?”, “c’est quoi la vie?”

C’est un livre, hybride, il n’est rien en soi, ni récit, ni essai, à la fois récit et essai, une histoire dans l’Histoire,

C’est un livre dont on ne sait pas sur quelle étagère le mettre, dans quel rayon de librairie…

Premières pages

Ton père est un con, il n’a pas su se débrouiller. Une phrase décisive. Pour une vie. Ou fondatrice. Possible de fonder quelque chose sur ces mots, des mots anciens, prononcés il y a très longtemps, un jeudi, un jour de jeudi au cinéma à Paris, une fête alors d’aller au cinéma à Paris quand on habitait la banlieue. C’était un jour de Christine au cinéma, quel délice, Delon et Schneider si jeunes, si beaux, si séduisants, Vienne fin de siècle, lieutenant bel uniforme, guinguettes du Prater, valses, et ils s’aimaient tant, trop bête quand même de se faire tuer en duel pour une maîtresse qu’on est en train de quitter, trop bête de se jeter par la fenêtre de chagrin, oui, quel enchantement, quel plaisir !

Il y a aussi une autre phrase, une phrase plus récente, d’un jour de novembre, qui m’a fait entrer dans ce travail, dont je ne sais exactement ce qu’il est. Dont je ne sais s’il correspond à un devoir à accomplir, une dette à payer, une réparation pour des vies anonymes. Pour des vies sans mot. Ces êtres qui n’ont pas même une ligne, pas même une notice nécrologique. Qui n’existent plus que dans le souvenir des vivants. Ecrire alors pour qu’ils vivent après ma mort. Encore après ma propre mort. Commencer donc par une autre phrase, l’arrivée de mon père en France, il faut que je l’imagine. Un moment que je l’ai dans la tête. Un moment que je la trimballe. J’utilise un terme vague, un moment, comme si je ne savais pas exactement quand cette phrase, l’arrivée de mon père en France, il faut que je l’imagine, s’est écrite en moi. Je m’en tiens à une imprécision, alors que je sais exactement où et quand ces quelques mots sont venus.

C’était à Calais, le lundi 11 novembre 2002, plusieurs années donc que j’ai cette phrase en tête, l’arrivée de mon père en France, il faut que je l’imagine, j’étais allée dans cet extrême Nord de la France, un jour de novembre, le 11 exactement, mais sans l’intention d’y célébrer la fin de la Première guerre mondiale. Depuis plusieurs jours, j’avais la certitude que ça me prendrait de monter à Calais, ou plutôt à Sangatte, une bourgade voisine, internationalement connue pour le camp de réfugiés qui, à ce moment-là, y était encore installé.

Cette certitude d’aller là-bas, mais sans avoir quand je me déciderais, une certitude née d’une déclaration du ministre de l’Intérieur à la télévision, un ministre de l’Intérieur amoureux des mots, grand sens du vocabulaire, trois ans plus tard, en juin 2005, il dira, à propos d’un quartier de banlieue parisienne, nettoyer au karcher, et plus tard, à l’automne de la même année, il parlera de la racaille, faisant des promesses, je vais vous débarrasser de la racaille. Je parle comme le peuple, devait-il indiquer, ni pour s’excuser, ni pour se justifier. Pas de plus grand mépris du peuple que de prétendre parler comme lui, ni de plus grande marque d’estime que de refuser de singer son vocabulaire. J’aime cette remarque de Proust : « il est vrai que le mot boche ne figure pas dans mon vocabulaire. » Et pourtant la guerre vient de lui enlever l’ami cher Bertrand de Fénelon, « il y aura des violettes, des fleurs de pommier, avant cela des fleurs de givre, mais il n’y aura plus Bertrand. »

Lui, le ministre, pensait montrer que rien ne lui faisait peur, surtout pas la démagogie. Donner cette précision, comme le peuple, était une manière de signifier que lui, du peuple, il ne faisait pas partie, qu’il appartenait à un autre monde, une autre classe, une autre caste. Ce comme le peuple sonnait tel un propos d’un autre temps, d’un temps d’avant, d’avant la Révolution française, d’avant la nuit du 4 août. Et puis en quoi ce mot racaille appartient-il spécifiquement au langage du peuple ? N’est-ce pas plutôt un mot utilisé par certains non pour parler comme le peuple mais pour parler du peuple ? Mais qu’est-ce que le peuple. Est-ce la plèbe ? La populace ? Est-ce la nation en armes comme à Valmy ? Est-ce le peuple de Mirabeau, qui fonde une volonté et s’oppose à la force des baïonnettes ?

A l’automne 2002, celui qui donc ne fait pas partie du peuple, mais qui prend soin de préciser qu’il l’imite, qu’il le singe, n’avait pas encore dit racaille ou karcher, mais il avait dit les hordes, pour désigner ceux qui étaient à Sangatte et à Calais. Il avait choisi son mot, n’avait pas dit « les immigrés », ou « les réfugiés », ou des hommes, tout simplement, des êtres humains, non, il avait choisi son mot, les hordes, un terme qui évoque le grand nombre, l’invasion barbare, la menace, qui sent son Attila et les Huns, ces envahisseurs dont tous les Français ont entendu parler à l’école primaire. Avec ce mot utilisé pour faire peur on justifie une politique, « rassurez-vous, bonnes gens, nous sommes là. »

C’est parce que des hordes envahissaient la bourgade de Sangatte, non loin de Calais, et que les gens, les Français, forcément, avaient peur de ces hordes, que la décision avait été prise de fermer le centre installé sur son territoire. Un centre, soit un immense hangar posé en pleine campagne, d’abord ouvert en 1999 par la Croix-Rouge pour accueillir des réfugiés Kosovars chassés du Kosovo par les armées serbes et les bombardements de l’OTAN et qui était peu à peu devenu un centre d’hébergement d’émigrés, soit en attente de régularisation de leur situation en France, soit, pour la plupart d’entre eux, en attente d’embarquement pour l’Angleterre.

Dans ce mot hordes s’était donc installée la certitude qu’un jour j’irai à Sangatte. Pour me faire une idée, voir quelle allure elles avaient, ces hordes qui, prétendait-il, menaçaient la France. Et ce matin-là, ce matin du 11 novembre, en me levant, assez tôt, sans que je puisse donner les raisons exactes, je m’étais décidée, ou plutôt la décision s’était imposée à moi, irrésistible. Ce matin-là, oui, nécessité d’y aller, un départ dans l’aube encore obscure de Paris et au fil des kilomètres et des heures, l’approche de la côte dans une lumière éclatante, un temps pas d’automne mais d’hiver, ce 11 novembre 2002, un froid vif, mais un ciel bleu, si bleu, si lumineux, un temps qui donne envie d’une marche à pas rapides, en forêt, ou au bord de la mer. Justement au bord de la mer, j’y étais arrivée, Côte d’Opale, hauteurs étincelantes du cap Gris Nez, falaises abruptes du cap Blanc Nez, blockhaus de la dernière guerre mondiale, vastes plages, horizon infini de la Manche, et face à la mer, une respiration, comme une envie de survoler l’étendue gris-bleu, de la prendre de haut ou bien de s’y enfoncer, oui, comme une envie de s’engager sur cette immensité, de partir.

Partir, c’est précisément ce qu’ils demandent, ceux que, ce lundi 11 novembre 2002, je croise sur la route toute droite qui de la mer va rejoindre l’entrelacs de voies menant à l’entrée du tunnel sous la Manche. Etait-ce donc cela, les hordes brandies par le ministre de l’Intérieur, ces types marchant seul ou bien à deux ou trois, pas plus. Ils avancent sur cette route ensoleillée qui longe le camp fermé, un sac plastique à la main, pas même un sac avec le logo d’une grande surface, non, à la main ils ont ces petits sacs bleu ou vert, sans marque et sans dessin, ils vont soit vers le centre de Sangatte, c’est-à-dire vers la plage et la mer, soit dans l’autre sens, vers le terminal du tunnel, ou le port de Calais. Vont-ils d’ailleurs quelque part ? Ou marchent-ils juste pour ne pas passer la journée dans le hangar encore ouvert pour ceux qui y étaient déjà installés mais qui est, depuis le début du mois de novembre, fermé aux nouveaux arrivants, étape qui précède la fermeture définitive prévue pour la fin décembre.

Ce n’est pas en croisant ces types sur la route qui longe le centre dans lequel, bien que je sorte la vieille carte de presse que j’ai toujours gardée, alors que je ne suis plus journaliste depuis longtemps, il ne m’est pas possible d’entrer, que m’est venue cette phrase l’arrivée de mon père en France, il faut que je l’imagine. Elle m’est venue le même jour, mais un peu plus tard, à Calais, très précisément devant l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, une petite église où se presse une centaine de réfugiés. Deux jours qu’ils sont là, occupant les lieux avec l’accord du curé, et beaucoup de monde ce lundi 11 novembre 2002, gens dedans, gens autour, gens de Calais ou d’ailleurs, des élus locaux, des militants d’associations, des journalistes, français, étrangers, presse écrite, radios, télés. L’église va être évacuée, quand exactement, personne ne le sait, mais sûrement dans la journée, et moi je suis là, avec les autres, mais sans raison explicite, ni journaliste, ni militante d’une association, ni élue locale ou nationale, je suis là en voyeuse, juste en position de voyeuse, un voyeurisme compassionnel.

Les hordes, sont là, elles aussi, des jeunes hommes, sales, maigres, barbus, majoritairement afghans, kurdes, irakiens, pakistanais. Ils ont entre vingt et trente ans, les uns restent dans l’église, couchés à même le sol ou somnolents sur les chaises, d’autres, debout sur le parvis, expliquent pourquoi ils refusent la proposition du gouvernement français de partir ailleurs, dans des centres d’hébergement, plus confortables, leur dit-on, que cette église ou que le centre de Sangatte. Plus confortables peut être, mais loin, trop loin. Eux, ce qu’ils veulent, c’est rester ici, à Calais, pour tenter de rejoindre, comme le dit la presse, « l’eldorado britannique », l’Angleterre étant un pays jugé plus accueillant, avec une politique d’immigration estimée plus libérale et un marché du travail plus déréglementé, où l’on peut se faire embaucher facilement et sans avoir de papiers. Calais, pour eux, est l’avant-dernière étape, avant l’ultime tentative, essayer de s’embarquer clandestinement sur un camion, ou se cacher sur un ferry, ou courir après le train.

Et en les entendant je me souviens de cet article lu plusieurs mois plus tôt, peut-être même plusieurs années, et que je ne parviens pas à retrouver, ni dans mes papiers, ni sur Internet ni en le demandant au services des archives du Monde, sans être d’ailleurs certaine de l’avoir lu dans ce quotidien, me rappelant juste qu’il remonte à une période antérieure à ce lundi 11 novembre 2002 où je suis à Calais, cet article dont une phrase m’avait marquée, un type indiquant : « les enfants, eux, n’arrivent pas à prendre le train en marche, leurs jambes sont trop petites, ils ne courent pas assez vite.» Depuis cette lecture, une obsession, ces mots, cette scène, des enfants qui courent derrière un train, avec leurs parents, pour l’attraper, les jambes petites, trop petites, des gambettes, le père qui tient la main, tire le bras, courir encore plus vite, pas possible, renoncer, pas de photo de ça, forcément.

Des photos de ceux qui sont devant l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, il y en avait dans la presse du matin, et il y en aura d’autres, pendant quelques jours on parlera d’eux, ils sont là, devant l’église, ils répondent aux questions, ils répètent qu’ils ne veulent pas s’éloigner de Calais, qu’ils n’ont qu’un souhait, aller en Angleterre. Ils disent on connaît quelqu’un là-bas, ils répètent ça, on connaît quelqu’un là-bas, donnant même des précisions, je vais retrouver mon oncle, l’autre c’est un frère, l’autre un père, l’autre un cousin, et c’est en les entendant rabâcher cette phrase on connaît quelqu’un là-bas qu’une autre a surgi en moi, brusquement, l’arrivée de mon père en France, il faut que je l’imagine. Est-ce que lui aussi, comme ces jeunes types, a dû répéter : j’ai de la famille là-bas ? Est-ce qu’un jour, il a dû répondre à quelqu’un – des douaniers ? des gendarmes ? des policiers ? – j’ai de la famille là-bas, précisant même j’ai une sœur, un beau-frère, une nièce ? Est-ce qu’il a dû se justifier de vouloir entrer en France, au début des années 30 ? De vouloir y entrer ou de vouloir y travailler et y rester ?

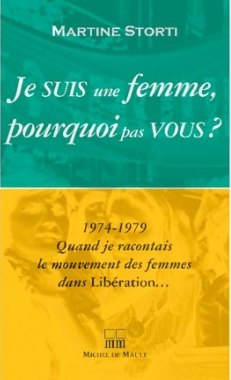

©Martine Storti/ed Michel de Maule

L’arrivée de mon père en France

Editions Michel de Maule. Novembre 2008.

Cet ouvrage a été publié en Italie sous le titre Quando mio padre emigro in Francia, Edizioni Giacché, 2009, traduction de Anna Valle

Revue de presse

Delfeil de Ton dans le Nouvel observateur articlelarriveenouvobs08: 18 décembre 2008

Article de Corinne Grenouillet – Le monde du travail dans les récits de filiation ouvrière, Intercâmbio, 2ª série, vol. 5, 2012, pp. 94-113

Dans le livre « Variations sur l’étranger » ouvrage collectif dirigé par Ana Clara Santos et José Domingues de Almeida, une étude de mon ouvrage sous le titre PORTRAIT DE L’ÉTERNEL IMMIGRANT DANS L’ARRIVÉE DE MON PÈRE EN FRANCE DE MARTINE STORTI par Francisca Romeral Rosel

Barbara Musetti sur le site Altritaliani, Octobre 2010

Thetapress entretien vidéo Partie 1 et Partie 2, 31 mars 2010

Christian Mellon dans la revue projetjanvier2010larrivee, janvier 2010

Revue larriveedissidencespdf, juillet 2009, article de Georges Ubbiali

Revue Africa e mediaterraneo, N°67, juillet 2009, Elisabetta Degli Esposti Merli

Véronique Montémont dans le N°51 (juin 2009) de lafautearousseau (revue de l’APA ) et sur le site

Revue Radici, N° 42, avril 2009

info-ouvrieres23/29 avril 2009

Michel Dreyfus dans la revue L’Ours  , N° 387, avril 2009

, N° 387, avril 2009

Michel Volkovitch, Pages d’écriture, N° 67, avril 2009

Radio Aligre Cappuccino 19 avril 2009 {mmp3}aligre.mp3{/mmp3}Radio Oxygène, 17 et 18 mars, émission de Jean-Louis Rioul, “Mais où est donc Ornicar?” {mmp3}oxygene1.mp3{/mmp3} et {mmp3}oxygene2.mp3{/mmp3}

Radio libertaire, émission de Nelly Trumel, Femmes libres, 4 mars {mmp3}femmes.mp3{/mmp3}

La voce, N°49, revue des Italiens de France, choix fait par La Libreria

Voix du Nord 25 février

Libération 21 février 2009

Michel Enaudeau, page 40 de Vient de paraître (CulturesFrance Février 2009)

Elisa Toretta sur le site L’Italie à Paris, le 18 février 2009

(en regrettant que l’auteur de l’article parle de la” République de Vichy”)

Dans l’Humanité larriveehumanite 24 janvier 2009

Libération, 22 janvier 2009, Livre à voix haute

Alcide Carton sur le site “Citoyenneté et immigration” 6 janvier 2009

Jean-François Chalot dans Riposte laique 6 janvier 2009

(Même article sur d’autres sites : Education sans frontières, Ufalchamps, Forum Lutte ouvrière

Nicolas Béniès dans l’Université syndicaliste, 22 décembre 2008

Claudie Lesselier dans prochoix (décembre 2008.N°46)

Cathy Bernheim dans Re-belles : 26 décembre 2008

Bibliobs : 17 décembre 2008

Serge Bressan dans article-dans-le-quotidien-du-luxembourg 17 décembre 2008

Bernard Langlois, dans Politis, 11 décembre 2008

info-ouvrieres

Roland Pfefferkorn la-marseillaise 4 décembre 2008

Régine dans Mondalire : 22 novembre 2008

Pierre Sommermeyer Divergences (novembre 2008) et Le monde libertaire (décembre 2008)

Terra