Un chagrin politique.

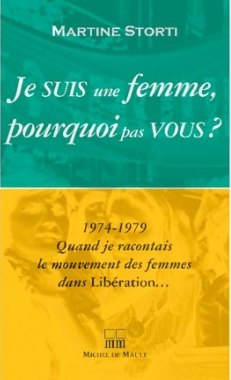

Editions L’Harmattan. Mars 1996.

L’impression d’avoir eu deux vies, l’une avant 1981, l’autre après. Avant : l’enfance dans une famille ouvrière, le salut par l’école de la République, les études à la Sorbonne, l’engagement politique, le désir de révolution, le bonheur de Mai 68, l’enseignement de la philosophie dans une ville du nord, le Mouvement de libération des femmes, le journalisme à Libération. Après : la gauche au pouvoir, la pesante décennie quatre-vingt, les années des gagnants et des gagneurs…

Ce livre est une sorte d’autobiographie politique, un récit singulier, non sur le registre de la confession, ou de la mise en scène, de l’auto-hagiographie ou de l’auto-flagellation. Mais avec le souci de retracer les différents moments d’un parcours politique, d’une expérience sociale. De faire les comptes. D’en rendre aussi…

Extraits

Pages 57-58

(….) J’ai parfois l’impression que ces années semblent relever d’une autre vie, d’une vie antérieure. Presque d’un autre siècle. Des années qui ne sont pourtant très proches. Des années de militantisme, de luttes, de manifs, de grèves, de comitiés d’action. Des années où il ne s’agissait pas seulement de gérer. Quoi ? Un budget ? Une carrière ? Un look ? Ni de capitaliser pour son seul bénéfice réflexions et actions. Des années joyeuses, haletantes, généreuses, où l’on croyait pouvoir changer l’ordre du monde. Des années difficiles, dogmatiques, des années à ligne juste, où nous étions durs, impitoyables les uns par rapport aux autres, dans une surveillance réciproque, des années où il fallait rendre des comptes.

(…) J’ai commencé à m’engager politiquement dans un double refus, celui du capitalisme et celui du communisme réel, militant dans les rangs de ce qui fut appelé, d’abord par les communistes puis par tout le monde, de gauchisme, terme que je n’ai jamais aimé et qui recouvre une multiplicité de conceptions et de pratiques. Encore maintenant, je revendique bien des luttes que j’ai menées et qui ont mis en évidence divers maux de la socièté française. Et j’assume ma nostalgie de ces années. Mais cette nostalgie ne me rend pas aveugle.

Car dans ma traversée du gauchisme, j’ai aussi fait l’expérience, directe ou indirecte, en miniature et dans la dérision, des ingrédients qui, à une autre échelle, celle de ce siècle qui s’achève, produisirent de la tragédie. Ce n’est en effet pas seulement l’histoire de l’URSS, de la Chine ou du Cambodge qui m’a fait découvrir les composants du totalitarisme, mais autant ce que j’ai vécu et observé au cours de ces années dans un petit périmètre parisien. C’est là que j’ai vu s’exercer l’intimidation et même le terrorisme intellectuels, l’appétit de pouvoir se déguiser en dénonciation du pouvoir, l’allégeance à des personnes se confondre avec l’adhésion à des idées.

Pour ma part j’ai connu, observé, approché au moins trois lieux et structures : un groupe trotskiste, l’OCI (organisation communiste internationaliste), le quotidien Libération où j’ai travaillé pendant 5 ans, le groupe ” Politique et psychanalyse ” dans le mouvement féministe. Tous trois, (mais d’autres pourraient figurer dans l’inventaire), au delà de leurs différences et de leur spécificité, présentaient quelques traits identiques : la prétention au monopole du vrai et du bien (et quand ce vrai et ce bien changent, la prétention, elle, demeure), la contradiction entre les mots et les actes, le culte d’un chef entouré d’une coterie, la marginalisation puis l’élimination des ” opposants “, faudrait-il dire les ” dissidents “, et, à chaque fois, leur disqualification politique et morale. La moindre distance prise avec le dogme passait, à l’OCI, pour une trahison de la classe ouvrière, au groupe ” Politique et psychanalyse ” pour une trahison des femmes ; à Libération, en contestant les idées du ” chef “, on était accusé de mettre en péril le journal. Dans l’URSS des années 30, c’était le Parti et le ” petit père des peuples ” qu’il ne fallait pas critiquer puisqu’ils étaient l’instrument et la prétendue incarnation du pouvoir des travailleurs …Professeur de philosophie à Denain de 1969 à 1974 (pages 108-109)

“…J’étais le seul professeur de philosophie du lycée. Quel genre de prof ? Assurément l’une des incarnations du gauchisme aux yeux de la plupart de mes collègues et de l’administration. Mais si l’on désigne ainsi les enseignants qui pensaient rompre avec l’ordre établi en transformant leur classe en happening permanent, en refusant de faire cours afin de ne pas transmettre la “culture bourgeoise”, je n’étais pas gauchiste. Et même je pestais contre ces modes d’action.

(…)Ce que je voulais, c’était réconcilier mes gosses d’ouvriers avec la culture que la plupart semblait tenir pour un fatras ennuyeux de mots et de pensées mortes, à mépriser si l’on voulait passer pour une forte tête, à respecter si l’on était obéissant et sage, mais comme des reliques. Et je me demandais si quelqu’un leur avait jamais dit qu’elle pouvait être faite aussi d’oeuvres vivantes, que ces oeuvres, qu’elles remontent à trois ans, à trois siècles, ou à trois millénaires, pouvaient donner de la joie, être des instruments de compréhension du monde, de conquête de la liberté, que les mots, les mots des chansons ou des livres, pouvaient éloigner de la mort, accompagner le bonheur et le malheur, le plaisir et la souffrance.(…)

D’emblée je pris la mesure du mépris dans lequel étaient tenus les élèves. Un mépris qui me terrifia. Puisqu’ils étaient pour la plupart enfants d’ouvriers et destinés à être enfermés dans une usine ou dans un bureau, il y avait comme un consensus pour juger que leur parler de Platon ou de Kant n’était pas nécessaire …”A propos du quotidien Libération où j’ai été journaliste de 1974 à 1979 (pages 128-129)

“…Libé a son histoire sainte, en deux actes : d’abord l’aventure partagée, celle d’une équipe soudée dans son désir de faire un journal différent, écho des mouvements sociaux, de la contestation multiforme de la décennie soixante-dix, avec un fonctionnement parfaitement démocratique où chacun, du balayeur au directeur de publication, jouissait d’un égal pouvoir.

Et un second acte qui commence en 1981, quand quelques-uns comprennent, grâce d’ailleurs, grâce surtout au talent, à l’intelligence, à l’habileté de son “patron”, qu’il faut en finir avec le passé, avoir, à tout le moins le prétendre, comme seule valeur et unique horizon l’information, loin de toute idéologie, cette chose malpropre, et de tout militantisme, ce comportement ringard.

(…) Est-il permis de dire que Libération d’après 81 n’est pas la suite de celui d’avant, contrairement à ce qu’affirmait son directeur quand, dans un mélange d’arrogance et de mépris, il déclarait en mai 1993, à l’occasion du vingtième anniversaire de la création du journal : “jusqu’en 81, nous n’avons fait que des numéros zéro”?

(…) Est-il permis de parler d’imposture, quand les reniements prennent le masque de la fidélité, que les stratégies personnelles se donnent pour des ambitions collectives, que la raison se confond avecla raison du plus fort et la raison d’Etat ?

Est-il aussi permis de dire que le Libération d’avant 81 ne fut pas le havre de bonheur et de liberté dessiné par la légende ?”10 mai 1981 (pages 176-177)

On est monté, lui devant, nous – Danielle Mitterrand, Christine Gouze-Renal et moi – derrière, il a ouvert le sac où étaient les sandwichs préparés par l’hôtel du Vieux Morvan, il n’y en avait que quatre, forcément je n’étais pas prévue, – mais au dernier moment Mitterrand m’a dit: « si vous voulez, vous pouvez rentrer à Paris avec nous » -quatre gros sandwichs, le Président m’a donné un morceau du sien, je l’ai pris, merci, mais je n’avais pas très faim, heureusement, parce que le jambon était très salé, je me demandais comment j’allais m’en sortir quand justement le Président a dit: « ce jambon, il est vraiment trop salé », ouf! sauvée. On a remis tous les sandwichs dans le sac, puis Pierre, le chauffeur, a allumé la radio et pendant un certain temps nous n’avons fait que cela, écouter la radio, avec les télégrammes de félicitations qui arrivaient du monde entier, et les commentaires et les déclarations des uns et des autres, et quand on a entendu Pierre Juquin, alors membre du Parti communiste, affirmer qu’il était vraiment heureux que Mitterrand soit élu, le Président a lâché « quelle comédie! », puis il est reparti dans son silence.

Et moi, assise derrière, je ne disais rien non plus, et je ne songeais même pas à poser une quelconque question, mais quelle piètre journaliste, avoir le nouveau Président à portée de stylo, et pas la moindre demande de déclaration exclusive, pas la moindre envie de faire un scoop, non il me suffisait d’être là, dans cette voiture qui ramenait le nouvel élu vers Paris, j’étais contente, émue, étonnée, je me disais que mes collègues journalistes, tous ceux qui avaient, comme moi, passé la journée à Château-Chinon auraient su, eux, décrocher leur interview exclusive, moi, rien, d’ailleurs je ne me sentais pas journaliste, plutôt citoyenne, et est-ce qu’une citoyenne cherche à soutirer des commentaires? Pour être franche, je n’avais pas la moindre idée de la question intéressante que j’aurais pu poser, non, je n’en voyais aucune, parce que les questions du genre « monsieur le Président quelles sont vos premières impressions de président? », ou encore « qu’allez-vous faire demain? », ou bien « quelles seront vos premières mesures? », toutes ces questions me semblaient idiotes et indécentes et je ne pouvais pas les poser. Puis il y eut cet instant où François Mitterrand s’est retourné vers sa femme qui était assise juste derrière lui, et en souriant, il lui a dit: « tout à l’heure, Danielle, tu avais l’air très émue » et elle a répondu: « oui, comment ne pas l’être? » Après un silence, en se penchant vers lui, elle a ajouté: « ce soir, François, cinq hommes ont appris qu’ils n’allaient pas mourir », et j’étais au bord des larmes, à côté de cette femme qui pensait aux condamnés à mort des prisons françaises sauvés par celui qui avait annoncé, au cours de la campagne électorale, qu’il abolirait la peine capitale, tout en sachant que les Français étaient majoritairement favorables à son maintien, et donc Danielle Mitterrand avait une pensée pour eux et d’abord pour eux.

C’est la raison pour laquelle j’ai écrit, dans F magazine, un article sur ce retour de Château-Chinon à Paris le soir du 10 mai 1981, un petit article pour rendre publics ces propos de Danielle Mitterrand et l’émotion de son mari les entendant. Mais, pour la première fois depuis que j’étais à j’ai été piégée. Mon petit article s’est vu affublé d’un titre ridicule: « Exclusif. mes trois heures avec François Mitterrand ». J’ai eu honte, honte de la mise en page, honte du titre, de cette course grotesque au scoop, alors que j’avais eu juste envie qu’il soit su que cette femme avait eu cette pensée-là, à cet instant-là.

La voiture filait dans la nuit, il pleuvait, et la radio continuait à nous raconter ce qui se passait dans le monde et en France, et quand un journaliste s’est demandé si le nouveau président, en arrivant à Paris, se rendrait à la Bastille, là où le « peuple de gauche » était en train de fêter la victoire, moi, pour tout de même me remettre à faire la journaliste, je lui ai aussi posé la question. Il s’est alors retourné, interrogatif, vers les trois femmes assises à l’arrière: – qu’en pensez-vous, faut-il que j’y aille? – Non, avons-nous répondu en choeur. – Bon, je n’irai pas. Mais pourquoi lui ai-je dit cela? Pourquoi lui ai-je dit de ne pas aller à la Bastille? Et lui, avait-il jamais eu envie d’y aller, à ce grand meeting faussement improvisé du peuple de gauche en liesse? Nous voilà au péage, « on ne paye pas le péage, les passe-droits commencent », remarque madame Mitterrand. Une moto surgit, ce sont les journalistes de Paris Match, ils veulent une photo, ils sont du côté droit de la voiture, côté Président et madame, ils lèvent le pouce, ils refont ce geste de victoire jusqu’à ce que madame Mitterrand le fasse aussi, et lui, impassible, ne tourne même pas la tête, il regarde droit devant lui, indifférent ou perdu dans d’autres scènes, d’autres pensées, et puis, à la sortie de l’autoroute, les motards de la présidence de la République ont encadré la voiture. « Qui les a prévenus? » a lancé le nouveau chef de l’Etat en rigolant, on a foncé derrière les motards jusqu’à la rue de Solférino, au siège du Parti socialiste où se pressaient les ténors du PS, les militants, les amis, les journalistes, les curieux. Les bouchons de champagne ont sauté, et seulement alors j’ai dit à Mitterrand ma satisfaction qu’il soit élu.

Puis je suis partie, j’avais envie de me retrouver dans les rues de Paris, il était tard, deux ou trois heures du matin, je ne sais plus, j’ai marché longtemps, la pluie avait cessé, l’air était doux, ce n’était pas les moments de magie de Mai 68 mais tout de même, j’eus là quelques instants de vrai contentement, presque de bonheur, j’ai fini par prendre un taxi pour rentrer chez moi, et quand, au moment de payer, je m’aperçus que je n’avais pas assez d’argent, le chauffeur m’a dit: « ça ne fait rien, c’est le cadeau de la victoire! » Si même les chauffeurs de taxi s’y mettaient…

Comme beaucoup, j’ai donc été contente que François Mitterrand devienne président de la République, malgré mes réticences à l’égard des socialistes. J’allais donc voir ça, la gauche au pouvoir, même si je n’estimais pas, comme Jack Lang, qu’on passait de l’ombre à la lumière ni que le nouveau gouvernement allait, comme par un coup de baguette magique, résoudre tous les problèmes de la société française. Mais je le reconnais, j’ai pensé à ce moment-là, et en contradiction avec mes conceptions antérieures, que le changement d’occupants des palais nationaux pouvait avoir des effets positifs.

« Nous avons tant à faire ensemble », avait déclaré Mitterrand le soir du 10 mai, à la mairie de Château-Chinon. J’ai pris le propos au sérieux, l’entendant comme l’affirmation d’une volonté démocratique, afin qu’il n’y ait plus des gouvernants et des gouvernés, mais des partenaires pour bâtir non pas une société idéale, mais plus juste, plus fraternelle, en tout cas moins dure aux faibles. Et parce qu’il était aisé de prévoir que les obstacles seraient nombreux, que les blocages, les résistances, les difficultés, au plan national et international, ne manqueraient pas, le « faire ensemble » me parut fondamental.

Depuis que j’avais commencé à militer, j’avais toujours lutté contre les gouvernements en place; cette fois je n’excluais pas la possibilité de lutter avec lui, précisément pour l’aider à vaincre les vents contraires à la politique de gauche qu’il ne manquerait pas d’entreprendre.

Attendais-je des réformes? Sans doute, tant de changements étaient nécessaires, dans tant de domaines, sur la scène franco-française et sur la scène internationale. Mais mon attente portait davantage sur quelque chose d’assez diffus, j’avais un espoir de respect, de dignité, de courage politique, d’imagination pour affronter la fin du vingtième siècle. Oserai-je dire que j’attendais aussi de la grandeur, je ne trouve pas d’autre mot pour dire ce qui, en vrac, s’oppose à la médiocrité, à la prétention, à l’affairisme, à la frilosité, à la frivolité, à la résignation, au clientélisme… Sans doute était-ce cela la vraie part de rêve et de folie, cette manière de parier sur une ligne de conduite autant et même plus que sur une ligne ou un programme politiques. Le 21 mai, regardant à la télévision la cérémonie de passation des pouvoirs à l’Elysée, j’ai pleuré en écoutant Mitterrand déclarer: « prenant possession de la plus haute charge, je pense à ces millions de femmes et d’hommes, ferment de notre peuple, qui, deux siècles durant, dans la paix et dans la guerre, par le travail et par le sang, ont façonné l’histoire de France sans y avoir accès autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société ». Cette déclaration de Mitterrand fut considérée par beaucoup comme partisane et peu digne d’un président de la République. Et moi je l’ai aimée, cette déclaration, j’avais l’impression que le nouveau Président parlait de mon père, qu’enfin s’installait à l’Elysée quelqu’un qui aurait le souci des gens comme mon père, ces éternels floués de l’histoire, ce « cortège des vaincus » dont parle Victor Hugo.

Je ne savais pas, quand j’étais le 10 mai, dans cette voiture qui revenait de Château-Chinon à Paris, quand je pleurais le matin du 21 mai en regardant la télévision ou en écoutant l’après-midi L’Hymne à la joie rue Soufflot, que j’allais vivre, au plan politique, intellectuel, idéologique, les années les plus difficiles de ma vie. Encore maintenant, je n’en reviens pas, je ne m’en remets pas.

Je reste éberluée, ébahie, par ces années qui viennent de s’écouler, chaque année étant pire que la précédente dans l’ordre de la grossièreté, de la goujaterie, de la démagogie, de la bêtise, de la vulgarité, oui, avant tout des années vulgaires, les causes de cette vulgarité dépassant très largement les responsabilités socialistes. Mais le fait que la gauche ait été au pouvoir, que cette gauche n’ait résisté à rien ou presque, n’ait rien empêché, que souvent, trop souvent elle ait été complice, voire actrice de cette débandade, a rendu les choses encore plus insupportables, et surtout plus douloureuses.

Comment, en effet, aurais-je pu prévoir cette affreuse décennie quatre-vingt, si pesante, si écrasante, si répétitive, si ridicule dans son obsession moderniste, si bête dans sa certitude de tout inventer alors qu’elle ne faisait que remettre au goût du jour des vieilleries d’un autre âge? Décennie si acharnée à brûler ce que celle d’avant avait adoré, décennie si réaliste, pardon pragmatique, où il n’a fallu vouloir que ce qui est. Décennie des « échantillons représentatifs », de l’opinion, des chiffres qui ne sont ni de droite ni de gauche, mais propres et élégants, les chiffres du commerce extérieur, des profits boursiers, des cotes de popularité et du chômage qui monte, qui monte, les chiffres qui ne font pas de mal, alors que les idéologies, elles, sont toutes meurtrières. Décennie intelligente puisque comprenant que tout débat d’idées n’était qu’« une guerre civile froide », chose détestable, et qu’était préférable la paix consensuelle, où chacun pense la même chose que son voisin. Décennie lucide puisqu’elle savait qu’il n’y avait plus d’utopies salvatrices, sauf la sacro-sainte modernité, et qu’il valait donc mieux, matin, midi et soir, dans un bon restaurant ou dans un studio de télé, se répandre en sarcasmes sur les imbéciles qui croyaient encore que tout n’est pas permis, les idiots qui revendiquaient que les mots aient un sens, les sectaires qui s’étonnaient que l’on puisse passer de la direction d’un hebdomadaire de gauche à celle qu’un quotidien de droite, ou écrire à la fois dans Globe, le magazine de la gauche new look, et dans Le Figaro de Monsieur Hersant!

Maintenant, en ce milieu des années quatre-vingt-dix, la dénonciation des années quatre-vingt bat son plein, dans les médias, les prétoires, les meetings politiques. Forcément, pas un jour sans que s’étalent à la « une » des journaux les turpitudes engendrées par le laxisme politique et moral de ces années, leur cynisme, leur reconnaissance de la richesse, de quelque manière qu’elle ait été acquise, comme signe de réussite. Pas un jour non plus sans que soient dénoncés les risques que font peser à la démocratie la sondomania et le règne des communicateurs. Mais auparavant, tous des grincheux, des rabat-joie, des archaïques, mieux des ringards, ceux qui dénonçaient la folie libérale, s’attristaient de voir les communicateurs devenir les conseillers des princes, s’étonnaient que la stratégie du look l’emporte sur les débats de fond.

Et il faut entendre ceux qui ont prôné les vertus du libéralisme rappeler la nécessité du social, et pourquoi pas un de ces jours les vertus de la lutte des classes! Mitterrand d’ailleurs n’a-t-il pas donné l’exemple en rappelant, en mars 1993, lors de ce dernier conseil des ministres de la gauche au pouvoir qu’il y a des classes, des dominants et des dominés et des riches qui veulent être encore plus riches… Que ne s’en est-il souvenu plus tôt, au moment où l’on entendait surtout: « vive les patrons! », « vive la loi du marché! », « vive Tapie! », au moment où il déclarait, pour justifier le salaire très élevé d’une journaliste de télévision: « le talent et le travail doivent être récompensés ». Et les infirmières, les institutrices, les assistantes sociales, elles n’ont pas de talent, elles foutent rien!

J’attendais de la grandeur. Et peut-être n’y eut-il qu’un seul geste de grandeur, le suicide de Pierre Bérégovoy, le 1er mai 1993.

Ce jour-là, nous sûmes qu’un homme au moins prenait la politique au sérieux, et même au tragique. Il fallait bien que quelqu’un paye la note, la note des années quatre-vingt, la note de la France qui gagne, de la gauche qui gère, des communicateurs qui communiquent, et du pouvoir médiatique sans contre-pouvoir. Il fallait bien que quelqu’un paye la note et ce quelqu’un ne pouvait être que le fils d’émigré, le petit prolo devenu Premier ministre. Un petit prolo pas même sauvé par l’école de la République, qui s’était fait sur le tas, comme l’on dit, dans les entreprises où il travaillait, puis grâce au militantisme d’abord, à la politique ensuite. Le petit prolo qui, non content d’être arrivé, ou presque, au sommet de l’Etat, avait voulu jusqu’à l’appartement dans les beaux quartiers; et comme aucun héritage ne le lui donnerait, cet appartement, il était prêt à faire n’importe quelle connerie pour l’avoir, afin de ressembler complètement à ceux qui naissent et demeurent dans les lambris, ceux à qui on ne demande jamais de comptes. Le petit prolo qui a incarné la gauche raisonnable, la gauche aimée de la Bourse, le petit prolo qui a voulu fêter son anniversaire de mariage dans un grand restaurant, un restaurant du Tout-Paris médiatico politique, ce genre d’établissement où l’on se refile les grands et les petits secrets, où circulent les rumeurs et les mensonges qui figureront dans les rubriques « confidentielles » des « news » et qui seront présentés comme des informations. C’est le petit prolo qui a payé la note parce qu’à lui on demande des comptes et qu’il ne sait pas les rendre autrement qu’en se tirant une balle dans la tête. Car il se sent coupable, le petit prolo et doublement. Coupable de trahir sa classe d’adoption, lui qui ne parvient pas à laisser passer la vague, parce que pas assez sûr de lui, pas assez indifférent, pas même, malgré ses efforts, assez arrogant, car il ne tient pas ça de naissance, il n’est pas là depuis toujours et pour toujours. Coupable d’avoir trahi sa classe d’origine par les gages sans cesse donnés à ceux qui avaient bien voulu l’admettre, en tout cas faire semblant, dans leurs rangs.

Je ne pensais pas les socialistes feraient des miracles et j’ai, le plus longtemps possible, eu de l’indulgence et même de la bienveillance, cherchant, trouvant mille excuses: le nécessaire apprentissage de l’exercice du pouvoir, les compromis inévitables, les contraintes économiques, la concurrence internationale, la balance des paiements, les résistances patronales, la croissance trop faible, la pression des corporatismes, l’inertie administrative, la haine de la gauche, les manœuvres de la droite, le dollar, le mark, le yen, que sais-je encore…

Mais comment pouvais-je imaginer un tel ralliement aux puissances d’argent, un tel assentiment aux modes, un tel désir du pouvoir pour le pouvoir ? Et qui pouvait l’imaginer ?

©Martine Storti/ed L’Harmattan.

Revue de presse

André Laurens, Le Monde, 28 juin 1996

“Martine Storti témoigne donc pour une génération, du moins la part de cette génération qui n’a pas retourné sa veste…”

Bernard Lefort, Réforme, 8 juin 1996

“Symptomatiquement, mais c’est bien l’air du temps, paraît, en même temps que Loués soient nos seigneurs, l’ouvrage de Martine Storti (…) son livre recèle semblables douleurs et fulgurances

Guy Coq, L’actualité religieuse, août 1996

“Incertitude de nos combats poltiques, telle est la leçon du beau livre de Martine Storti. C’est un peu le Notre jeunesse des militants politiques de base qui ont connu la trajectoire qui va de mai 68 au triomphe puis à l’effondrement spirituel de la gauche, au cours des années quatre-vingt.”

Sophie Sensier, Le Monde diplomatique, octobre 1996

…”Grâce à une construction originale – qui s’apparente au flux et au reflux de la mémoire – l’auteur évoque avec sensibilité ses années 70, la fulgurance des idées, cette insoutenable légèreté de la révolution…”

Daniel Lindenberg, Esprit, 1996

…”Un portrait haut en couleurs de ce qu’était le quotidien Libération et un autre non moins savoureux du mouvement “Psychanalyse et politique”…”

Francis Sitel, Rouge, 5 septembre 1996

…”Derrière l’itinéraire individuel et les accents personnels, se dessine la trajectoire d’une génération, avec ses élans et ses blessures.”

Pierre Stambul, l’Ecole émancipée, 7 octobre 1996

…”Son livre nous concerne tous…”

Robert Redeker, Les Temps Modernes, février, mars 1997, SON CHAGRIN EST AUSSI LE NÔTRE

(…) II est des chagrins politiques qui engendrent une mélancolie plus durable que bien des chagrins d’amour. Celui de Martine Storti, qui résulte du récit de ces trente dernières années, est une blessure à vif que beaucoup d’entre nous partageons, un ensemble de douleurs que l’auteur ravive au moment même où l’histoire semble bouger, et les idées de gauche pouvoir sortir du tombeau dans lequel l’idéologie libérale anti-politique des années quatre-vingt les avait enfermées.

Ce livre de témoignage parait écrit contre ceux qui, incarnations auto-proclamées d’une époque, s’autorisent à parler au nom de tous, à renier au nom de tous, cherchant à faire excuser leur abjection présente au nom de tous ceux qui les accompagnèrent un temps dans des combats communs. Martine Storti, pour sa part, ne prétend parler ni au nom d’une époque, ni a la place d’une génération : ne s’exprimant qu’en son nom propre, ne se faisant porte-parole de rien d’autre que de son existence singulière, tous ses lecteurs auront le loisir de faire leurs des bouts de sa “parole. De vrai, nous avons tous dans notre passé cheminé sur des parcours parents avec celui de cette femme. Pourtant ce livre appartient à l’auteur – il est teinté par une singularité irréductible, une voix personnelle y déploie son verbe -, ce qui n’empêche pas que beaucoup d’entre nous pouvons nous en approprier des pages entières, détacher des morceaux de cette existence pour l’intégrer aux nôtres, composant de la sorte d’inédits patchworks avec des pièces de la vie d’autrui.

(…)

Ce livre, on l’aura compris, est important : voyons en lui un baromètre hypersensible, objectivement subjectif et subjectivement objectif, appliqué à l’âme politique d’une époque. Le livre de Martine Storti – qui a l’impression d’avoir vécu « deux vies, l’une avant 1981, l’autre après » – est un livre de vie, ouvert sur l’avenir : il sera le livre de ceux qui n’ont pas renoncé, de ceux qui n’ont pas renié tout en devenant plus lucides – « la lucidité, a écrit René Char, est la blessure la plus rapprochée du soleil » -, plus incomplaisants. Dans l’abondante littérature « générationnelle », cet ouvrage se distingue par sa tenue : aucune haine retournée contre ses idéaux de jeunesse (que, pour ma part, pour l’essentiel, je partage toujours) ne s’y montre, aucun de ces ressentiments malsains, qui firent la carrière de quelques-uns ne s’y fait jour, seulement un peu de nostalgie. « Je ne peux pas aimer le vieux monde, ni celui qui se dessine sous nos yeux » dit-elle à la dernière page. Tout est à faire, chère enfant du siècle.

Son chagrin est aussi le nôtre. Son chagrin est aussi le mien…