Ce texte “A la recherche d’une histoire perdue” figure dans le livre Archives familiales: modes d’emploi, Véronique Montémont et Catherine Viollet, Academia L’Harmattan Fév 2013

« Genèse autobiographique et collecte des traces », tel était le titre du séminaire. Mais comment faire quand il n’y a pas de « traces » ou très peu, pas ou peu de traces matérielles, ou mémorielles, pas ou peu de récit ? La vie sans archives, sans traces, telle est pour moi la marque de l’exil. L’exilé part souvent le coeur serré et les mains vides, avec lui quelques vêtements, parfois, quelques objets, un médaillon, une photo, quelque chose qui lui appartient en propre, qui lui permet, même en exil, de ne pas être dans le dépouillement de tout, dans l’absence de sa vie d’avant.

Du côté de ma mère, française, il me vient de la vaisselle, une bague, un collier, des photos de son enfance, des portraits de grands-mères ou de grands-tantes jamais rencontrées, quelque chose qui représente la transmission et la continuité générationnelle.

Mais du côté de mon père, rien ou presque. Pas un objet venu de l’enfance, pas un objet ayant appartenu à d’autres que lui, à un homme ou une femme des générations d’avant. Rien sauf ce à quoi il devait tenir par dessus tout – c’est ce que je suppose – ces deux albums de photos ramenés de Chine en Italie puis mis dans sa valise quand il est allé d’Italie en France et toujours conservés dans le placard où ils sont encore et dont petite-fille je les sortais pour les regarder, les considérant comme un trésor qui me distinguait des autres, prenant en effet comme une marque de distinction, presque de supériorité, le fait que mon père avait passé trois ans en Chine, années dont ces photos étaient l’attestation. Aussi comme une preuve que son existence ne se résumait pas à sa vie d’ouvrier en France.

Hormis ces deux albums de photos venus de Chine mais qui ne disent rien de sa vie en Italie et rien des années d’avant ma naissance, qu’avais-je à ma disposition pour mettre en œuvre mon projet ? Il me faut différer la réponse, m’arrêter à une autre question. Quel projet, exactement ? Ecrire la vie de mon père ? Non, ce n’était pas exactement cela. Ne pas raconter sa vie. Mais écrire sur sa vie, écrire à propos de sa vie, sans aucun doute. Une nécessité. Nécessité en effet d’avoir des mots pour une vie sans mot, une vie anonyme comme des milliers d’autres, ces milliers êtres qui n’ont pas même une notice nécrologique, pas même une ligne. Qui n’existent plus que dans le souvenir des vivants.

Et à propos de cette vie il fallait dire, il fallait bien parvenir à le dire, tenter de dire ce qu’il n’avait pas dit, dire pour lui, dire pour ma mère, dire pour eux plutôt que pour moi, dire à leur place la révolte toujours muette, crier à leur place contre l’injustice, la brutalité de cette lutte de classes à l’intérieur même de la famille, dire non à l’arrogance des uns et à l’humiliation des autres. Dire à la place de mon père qu’ils – c’est-à-dire ceux qui étaient de son sang, ceux qui comme lui étaient nés en pauvres en Italie mais étaient devenus riches en France – ont été à son égard des salauds. Tenter aussi de répondre à la question jamais posée par moi et dont la réponse m’est à jamais incertaine, cette question jamais explicitement posée « mais comment est-ce que tu as pu rester dans cette putain d’usine ? ». Car en effet il y est resté, toute sa vie fraiseur-outilleur dans l’usine dont son beau-frère était le patron, le tout petit atelier d’avant guerre devenu usine après la guerre.

Eux l’usine, la villa à Colombes, la propriété sur la Côte d’Azur, le manoir en Sologne, la grosse voiture américaine, les bijoux, les fourrures, les tableaux… Lui, onze heures par jour, six jours par semaine, partait le matin en vélo dans les années 50 puis en solex, puis en mobylette, la mobylette bleue de Motobécane, six jours par semaine l’enfermement, onze heures par jour soumis à la machine, bouffé par la tâche à accomplir, la pièce à fraiser, à raboter, soulever les plaques d’amiante, respirer la poussière.

Eux les patrons, lui l’ouvrier payé à l’heure jusqu’en mai 68.

Donc cela il fallait le dire. Une nécessité. Une réparation posthume. Et même une sorte de règlement de comptes, pour être quitte. Règlement de comptes avec eux, les autres : mon oncle, le patron à qui mon père devait aller demander, comme chaque ouvrier dans cette usine sans syndicat, une augmentation – sauf que justement il n’y allait pas, plutôt crever – et ma tante qui un jour me dit: « ton père est un con, il n’a pas su se débrouiller ». Phrase décisive et qui m’a fait plus tard refuser d’être dans le camp de ceux qui savent se débrouiller. Mais c’est encore une autre histoire…

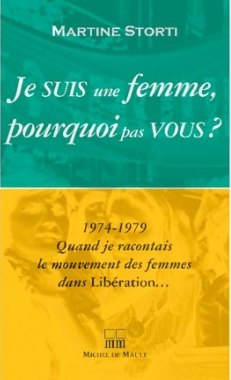

Entre la nécessité et le passage à l’acte, le temps s’écoule. Non, c’est autre chose, s’y reprendre à deux fois, un premier texte, paru en 1995, qui affleure le sujet, ne s’y attarde pas et cette deuxième tentative longtemps après, celle qui a donné ce livre « L’arrivée de mon père en France ». Peut-être n’est-elle pas la dernière. Ou peut être l’est-elle, je ne sais. S’y reprendre à plusieurs fois ne me déplaît pas, bien au contraire, il me plaît de séjourner dans des questions, de ressasser des interrogations, oui, un ressassement parce qu’au fond j’apporte des réponses incertaines, à reprendre toujours, à réexaminer. Réponses dont l’incertitude est liée au silence de mon père, je devrais écrire aux silences, lui en effet si silencieux sur l’Italie, sur sa vie là-bas avant son arrivée en France, silencieux encore sur ce qu’il éprouvait en étant resté tant d’années ouvrier dans l’usine de sa sœur et de son beau-frère. Mais incertitude liée aussi au fait que je ne l’interrogeais pas, par pudeur ou parce que j’étais alors trop prise dans ma propre vie, emportée par elle, par mes histoires d’amour, mes histoires d’amitié, mes histoires de militantisme, de comités de lutte, de grèves, de manifs, de libération …

Pour raconter cela, cela c’est-à-dire non pas avoir la réponse à la question – « pourquoi es-tu resté dans cette putain d’usine ?» (pourquoi en effet ne pas aller ailleurs, se faire exploiter encore mais pas par sa famille, pas par ceux à qui, avant, on avait fait confiance, pas par ceux avec qui on avait partagé les vaches maigres et qui, plus tard ne voulaient pas partager, même juste un peu, les vaches grasses) – , mais pour dire les jours et la vie durant les dites « trente glorieuses » j’avais mes souvenirs, moi qui les ai vécues ces années, petite fille, adolescente, jeune femme.

Pour ces années-là, donc, mes souvenirs, bien sûr la mémoire qui déforme, trahit, des certitudes cependant.

Mais pour ce qui s’est passé avant, avant ma naissance, avant ma propre vie, peu de matériaux à ma disposition, quelques bribes de récit fait par ma mère, très partiels puisqu’elle-même, d’une partie de ce passé, elle ne sait rien, ne connaissant pas encore ce jeune italien lorsqu’il a débarqué à Colombes. Car la seule certitude est celle-là, une arrivée à Colombes, pour rejoindre sa sœur et son beau-frère qui émigrés, s’étaient installés dans cette banlieue parisienne et travaillaient chez Hispano.

L’intérêt pour cette arrivée à cause d’autres arrivées et d’autres départs, des années plus tard, c’est-à-dire aujourd’hui, à cause d’autres émigrés, à cause de cette question qu’on leur pose, que des journalistes ou des policiers leur posent quand ils sont à Calais ou aux alentours, errant dans la ville ou sur les plages du nord de la France, dans l’attente de trouver une manière de passer de l’autre côté, planqués dans la remorque d’un camion, cachés dans un wagon ou dans la cale d’un navire. Question répétée : « mais pourquoi voulez-vous aller en Angleterre ? » Et cette réponse qu’ils font fréquemment sans que l’on sache s’ils disent ou non la vérité : « parce qu’on a un frère, un cousin, un oncle, un père là-bas ». Ils font cette réponse et moi les entendant, moi la fille d’émigré, je me suis demandé si à mon père, un jour, lorsqu’il était un jeune homme, cette question a été posée, non pas à une frontière entre la France et l’Angleterre mais entre l’Italie et la France et s’il a répondu : « je vais en France pour rejoindre ma sœur et son mari installés à Colombes »

Et si cette question lui a été posée, où et quand l’a-t-elle été ? A Modane, ville par laquelle arrivaient la plupart des immigrés italiens dans les années 30 ? Ou bien, plus au sud, entre Vintimille et Menton ? Et quand ? En 1931 ? Plus tard ? Un policier, un douanier lui a-t-il demandé ses papiers ? Etait-il en règle ? Avait-il déjà en poche un contrat de travail, qui lui permettrait d’entrer en France sans difficultés et d’obtenir rapidement la carte d’identité d’étranger valant permis de séjour et permis de travail ? Ou bien n’avait-il qu’un visa de quelques semaines ?

Ignorance parce que cette question là, je ne la lui ai jamais posée, parce que lui n’a jamais raconté. La suite immédiate non plus n’a pas fait l’objet d’un récit, en tout cas pas d’un récit détaillé : la vie dans le petit atelier à Colombes, la rencontre avec la jeune française qui deviendrait sa femme, l’exode, la vie pendant la guerre, le tout petit atelier qui s’agrandit…

J’aurais pu, pour pallier le manque de récit transmis, chercher dans des archives, oui, j’aurais pu mais je ne l’ai pas fait. Pourquoi ? Je ne le sais pas. Paresse ? Incompétence ? Peur de la vérité ? Peur d’avoir une réponse à mes questions trop tardives ?

J’aurais pu encore avoir une autre tactique, faire le choix du roman. Un tel choix sans doute m’aurait évité d’entendre un éditeur justifier le refus de mon manuscrit par ces mots: « si j’éditais votre livre, je ne saurais dire à un libraire dans quel rayon le ranger ! » Pourquoi pas un roman en effet ? Pourquoi ne pas faire de l’ignorance de la vérité et de la réalité la possibilité du roman ? Tel n’a pas été mon propos. Pas de pelote à dévider et pourtant un fil à tirer. J’ai voulu paradoxalement rester au plus près d’une réalité dont je ne savais presque rien, mais presque rien n’est pas rien ; j’ai donc décidé de m’adosser à ce « presque » et de le compléter par différentes hypothèses. Une part de fiction sans doute. Mais la fiction n’est pas le roman. M’en tenir à quelque chose d’ordinaire, non romanesque, non héroïque, ou plutôt ne tirer l’héroïsme que de cette part ordinaire.

Ce qui donnait sens à mon travail, pour moi et peut-être aussi pour d’autres, c’était de rester dans le questionnement, de formuler une pluralité de réponses possibles, de séjourner dans des hypothèses.

A ce stade, un minimum de recherches s’est imposé. Autour de différents thèmes que je ne pouvais pas ne pas rencontrer. Par exemple, à quelle condition un immigré était-il, dans les années 30, en situation régulière ? J’ignore la date exacte de l’arrivée de mon père en France. Il est arrivé après 1930, c’est certain, mais la différence est grande s’il s’agit de 1931 ou de 1932. En 31, obtenir une carte de séjour une fois que l’on est sur le territoire français est encore possible. Un an plus tard, en 32, avec l’accentuation de la crise et le développement de la « préférence nationale » en matière d’embauche – ah ! ces mots des années 30 qui ont refait surface dans les années 80 – il faudra, pour être en situation régulière, avoir en poche un contrat de travail ainsi qu’une autorisation ministérielle de séjour avant de quitter son pays d’origine.

Autre questionnement : quelles étaient les politiques suivies à l’égard des immigrés dans les années 30, immigration de travail et immigration politique mêlées, des Italiens fuyant le fascisme, des républicains espagnols quittant leur pays après la victoire de Franco, des Juifs pourchassés par les Nazis ? Quelles similitudes ou différences avec celles d’aujourd’hui ? Quels mots étaient-ils utilisés ?

Impossible alors de ne pas remarquer, en lisant les textes, notamment les comptes-rendus de la conférence internationale qui se tient à Evian en juillet 1938 que les politiques alors suivies, et les arguments brandis par les uns et les autres, font étrangement écho à ceux que l’on entend aujourd’hui à l’égard de l’immigration actuelle, celle de ces femmes et de ces hommes venus d’Afrique, d’Asie, du Moyen Orient, des Balkans dont on oublie la nationalité, qu’on mélange dans un indistinct fatras qui amalgame réfugiés, demandeurs d’asile, migrants économiques, tous ces êtres que recouvrent les appellations de clandestins, d’illégaux, appellations qui justifient les centres, les zones, les camps dits d’accueil ou de rétention ou de tri ou de transit ou d’hébergement. En 1938 et ces dernières années en France et plus largement en Europe, les mêmes expressions, ainsi ce passage réclamé « d’une immigration subie à une immigration choisie » ; ou encore justifier la limitation mise à l’entrée des émigrés, non par l’indifférence ou l’égoïsme, mais pour « ne pas augmenter le racisme et la xénophobie ». A Evian en 38, face à l’arrivée importante de Juifs fuyant l’Allemagne et l’Autriche, les éminents représentants des pays européens ne disaient pas explicitement : « nous ne voulons pas de Juifs » mais « trop de juifs développeraient l’antisémitisme ». En France, lors d’un débat à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur, devenu depuis président de la République, déclarait qu’il fallait limiter l’immigration afin « de ne pas développer le racisme et la xénophobie ». Similitude des termes utilisés, des précautions prises, des excuses avancées, des alibis brandis, des mesures décidées. Je précise ici, comme je le précise dans mon livre : je m’autorise un rapprochement avec les années 30, pas avec la suite, la guerre, les camps d’extermination, le génocide des Juifs d’Europe.

Il a fallu aussi que je regarde ce que fut la collaboration économique sous Vichy. Car cet atelier où travaille mon père, cet atelier d’avant guerre où trois personnes gagnent à peine leur vie est devenu, à la fin de 1945, une entreprise qui emploie une quinzaine de salariés et qui est en train d’acheter des terrains pour s’agrandir. Je ne tiens pas cette précision de mes parents, mais de l’un de leurs amis, alors salarié lui aussi de la Colmeca. Mais comment expliquer ce développement qui continuera dans les années 50 ? Résistance ? Collaboration ? Ni l’un ni l’autre ? Séjourner dans plusieurs scénarios, telle fut ma réponse.

Et puis je suis partie à la rencontre de quelque immigrés d’aujourd’hui – mais pour ceux-là, pas de plongée dans le passé, pas de scénario mais une réalité que l’on trouve dans les colonnes des journaux, les images de la télévision, les sites Internet. Rencontres à Calais. Rencontres à Lampedusa. Comment ne serais-je pas allée, moi la fille de l’émigré italien, dans cet extrême sud de l’Europe où débarquent, quand ils ont échappé à la noyade, ceux que l’on appelle des « clandestins », comme si une telle dénomination pouvait constituer une identité pour ces femmes et ces hommes qui, prétendent certains, sont une menace pour « l’identité nationale, pour « l’identité française ».

Coup sur la tête pour moi qui appartient à une génération, celle née après la guerre, qui n’avait jamais envisagé, au temps de sa jeunesse, que reviendraient sur la scène les tenants de la pureté française et de la francité, de la différence entre les Français « de souche » et ceux qui ne le sont pas. On fut alors sommé de répondre à des questions « qu’est-ce qu’être français ? », question que je ne m’étais jamais posée, moi qui m’étais enflammée, autour de mes vingt ans, pour l’internationalisme prolétarien, qui ne m’étais jamais définie à partir d’une nationalité mais à partir d’idées, de prises de position, d’engagements.

Française certes je le suis, parce que née en France et élève d’une école française, française parce qu’à la claire fontaine, parce que la Saint Barthélémy, parce que les soldats de l’An II, parce que Jean Valjean, parce que la faute à Voltaire et la faute à Rousseau, parce que je suis la plus belle pour aller danser…Mais faite aussi de ce père resté italien, qui n’a jamais su écrire le français, faite aussi de cette part de moi-même qui existe de l’autre côté des Alpes

Un héritage sans testament : se mélangent alors connu et inconnu, réalité et imaginaire, vérité et fiction, présent et passé, aujourd’hui et hier, histoire singulière et Histoire. Dans ces va et vient s’est écrit ce livre, tandis que les questions personnelles renvoient à d’autres, collectives, communes. Quelque chose m’a entrainée, m’a menée là où je ne savais pas que j’irais quand j’ai pris ce chemin : m’inscrire dans ce que je suis, une fille d’ouvrier immigré italien, m’y inscrire et le revendiquer, lasse du discours ambiant sur l’immigration et de notre indifférence au sort des étrangers-en-situation-irrégulière, de notre tolérance, notre acceptation du traitement qui leur est infligé, de notre résignation. Et essayer d’imaginer comment cet homme-là, cet individu-là, comme tant d’autres, avait quitté son pays et était arrivé en France. Je partais des temps actuels, les temps d’une Europe une nouvelle fois aveugle à elle-même et à ce qu’elle fait et dans le même mouvement j’étais dans une affaire singulière et personnelle. Et à un certain moment de ce livre, je me suis retrouvée en train d’évoquer les enfants juifs raflés par la police française et enfermés dans des camps français avant d’être envoyés dans des trains français à Auschwitz. Je m’y suis retrouvée dans un mouvement qui ne dépend pas complètement de moi. Tandis que, sans se confondre, se nouent plusieurs fils, émigration, guerre, lâcheté, courage, dignité, saloperie, responsabilité individuelle. Tandis que plusieurs discours s’imbriquent, parce que le réflexif, l’analyse ne peuvent se détacher du subjectif, du vécu et même de l’affectif.

Pas de traces, ai-je dit au début. Alors faire trace, peut-être, avec ce travail, pour les petits-enfants, les arrière petits-enfants de celui qui un jour décida de quitter sa Ligurie natale.